いきなりですが、タイトルにかなりハードルの高いものをつけてしまいました。私も「勉強は楽しいぞ」とか「勉強は面白いんだから」など似たようなことを言うので、内容的に私自身の首を絞めるかのようなものでもありますが、でも毎年のように、塾選びで失敗したと後悔する保護者の方も一定数はいるものです。どうせ授業料を払って塾に通わせるなら少しでも理想を満たしている塾に通わせたいですよね。そして通わせるなら楽しさを感じながらやりたい・やらせたいと思いますよね。

それはとりあえず置いておいて、これから面白い話を書いていきます。

「子どもが楽しく勉強すること」に対する思いを保護者、講師、子どもの視点で考えてみます。

保護者の視点では、「子どもが楽しく勉強してくれれば・・・」という期待があるのがほとんどだと思います。

講師の視点では、「授業でどうやって子どもを楽しませるか」という切実な思いがあるはずです。

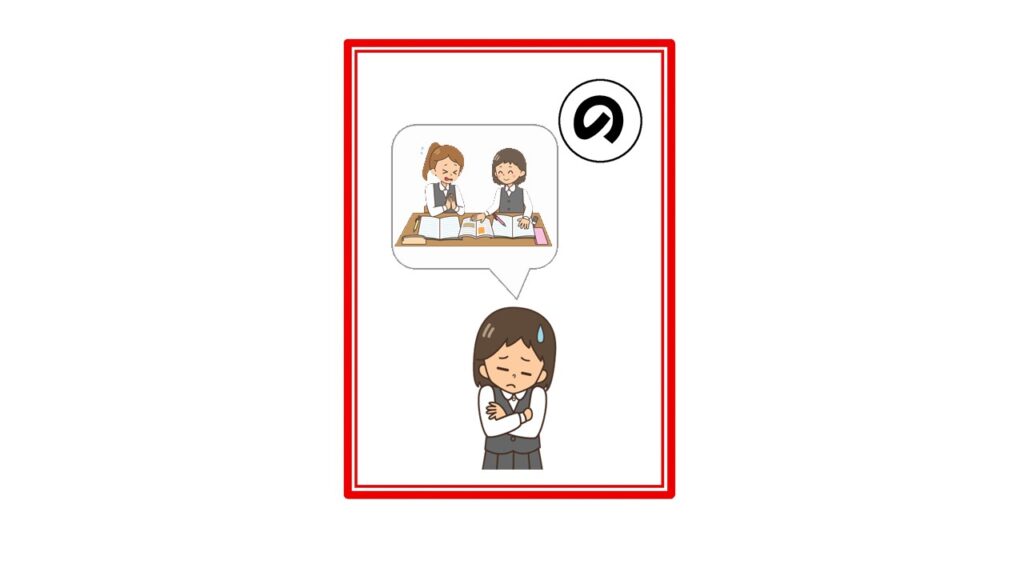

その一方子どもの純粋な感覚でいうとほとんどは、「勉強なんて楽しくねぇ~よ、てっかつまんねぇし!!」というのが実状です、残念ながら。

ここでいう「楽しい」は、保護者、講師、生徒でそれぞれ解釈が異なります。もっと言ってしまえば、人それぞれ解釈が異なります。

解釈が異なるからこそ「楽しい授業」と安易に言ってしまうと、実際に授業に入ったときに「思ってたのと何か違う」なんて事態になり、後悔することにもなってしまいます。

なので「楽しい」についての認識を、保護者、講師、生徒の間で合わせておくことが大切になってくると思われます。

保護者視点の「楽しく勉強」とは

保護者のいう「子どもが楽しく勉強してくれれば・・・」の楽しくとは、

「いちいち言わなくても子どもが勝手に」

というニュアンスが強いはずです。

「いちいち言わなくても子どもが勝手に勉強してくれれば・・・」

確かにこうなれば、子どもが自ら進んで勉強に取り組むわけだからその姿を見る保護者にとっては楽しいことこの上ないでしょうね。子どもはどう思っているか知りませんけど。

あるいは、「楽しく勉強する」をこんな感じでイメージしている人もいるかもしれない。

ただ残念なことに、このような授業風景はかなり非現実的というか、保護者や講師の一方的な願望があります。

「楽しければ勝手にやり出す」

このように考えている方も多いと思います。そしてこの考え方自体は確かにそうだと思うんですね。つまらないことを積極的にやろうとは思わないですしね。

ならばどうすれば子どもが勉強を勝手にやり出す状況を作れるか? ということになります。

勝手にやり出すのは結局のところ、興味や関心があるからだといえます。

このことは他の記事でも書いてあることなのですが、興味や関心があるから積極的になれる。積極的になれるからそれがいつの間にか習慣になる。

つまり保護者のいう「子どもが楽しく勉強してくれれば・・・」とは、突き詰めると「子どもに勉強への興味・関心を持たせてほしい」ということと等しいといえるのです。

子ども視点の「楽しく勉強」とは

子どものいう「楽しい」とは「笑える」というニュアンスが圧倒的です。

もっとも勉強に対しポジティブなイメージを持っている子なら、

「楽しい≠笑える」 と理解していますが、数としては多くはありません。

勉強は好きじゃないけど拒絶するほどでもない子なら

「楽しい≒笑える」 とわきまえますが、

勉強にネガティブなイメージを持っていればいるほど、

「楽しい=笑える」 という関係が成り立ちます。

なので勉強が苦手な子に対し「これから勉強始めるよ。勉強って楽しいんだから!」なんて言い方をしたらまず間違いなく、「どれだけ笑わせてくれるんだろう」と子どもは期待します。

で、実際に勉強を始めるものの、いつになっても笑える状況にならない。笑いを期待しているのに興味関心のない話をずっと聞いていなければならず、しかもよくわからない内容だから「勉強つまらないし」とか「この先生全然楽しくない」とか言い出します。

期待したこととのギャップが大きいんですね。なので、勉強に対するネガティブなイメージをさらに増大させる危険も出てきます。そのギャップが大きければ大きいほど危険は増します。

したがって子どもに対し「勉強」と「楽しい」を関連させた言い方をするのは慎重になった方が良いと考えられます。

さてここまでつらつらと書いてきましたが、この記事に面白さを感じていますか?

冒頭に「これから面白い話を書いていきます」としましたが、たぶんほとんどの人はこの記事を読めばどこかに笑いがあるのだろうと期待したと思います。でもここまで笑える内容はないよぅて感じですよねぇ? 楽しいかどうかで言ったら間違いなくつまらないと思います。人によっては期待とのギャップが激しすぎてこのページからとっくに離脱しているかもしれません。

何が言いたいのかというと、私は冒頭で笑いを期待させることを書きました。でも実際は笑いの欠片もない。せいぜい「内容はないよぅ」くらい。面白いという期待に全く応えていないのです。そしてこの先もこの記事を読んでくださっているあなたに笑いを届けることはないと思います。

子どもに安易に「勉強は楽しいんだよ」と言うことが、なかなかリスクの高いことだとお分かりいただけると思います。

講師視点の「楽しく勉強」とは

講師視点の「楽しく勉強」とは、何を主体にするかによって変わってきます。

保護者を主体とするなら「子どもの勉強への関心を高めよう」という思いで学習プログラムを考えますし、子どもを主体とするなら「飽きさせないで勉強をさせる」となるでしょう。

講師主体なら「講師独りよがりのちょっと痛い内容」となる危険があります。その逆に子どものパフォーマンスを最大限に引き出す可能性もあり得ます。

これを言ったら元も子のないのですが、楽しさの基準は人それぞれ違います。当然講師の楽しさの基準も講師の数だけあります。

私の考える楽しいとあなたの考える楽しいが一致しないことだって普通にあり得る。

このかるたを楽しいと思う人もいれば、なんじゃこりゃ!! と思う人もいる。

感性の違いを考えることはとても大切なことです。

よく塾のチラシなどに「楽しく授業を受けられる」とか「勉強が楽しくなる」「勉強が好きになる」などと書いてありますが、これらのキラーフレーズは保護者が思い描く理想や願望を見事に突いてきたものです。これらのキラーフレーズを何の疑いもなく受け入れてしまうと、自分の都合のいいように解釈してしまいます。そのことが結果として子どもの勉強に対する姿勢にまで影響を与えてしまう。そんなことだってあるのです。

何をもって楽しいとするのか。

もし「楽しく勉強」をアピールしている塾に通わせようとお考えなら、その塾の講師が言うところの「楽しい」について具体的に聞いてみることをお勧めします。

保護者の思う「楽しい」と一致しているかどうか?

具体的にどのような方法で楽しませるのか?

子どもに笑いという期待を過度に持たせていないか?

具体的な答えを示せないならその塾への入塾は少し慎重になった方が良いと思います。